Ein Leben mit dem Tic

Wenn im Innern Orkane toben

VON SILKE HELLWIG

RHEIN-MAIN. Kerstin Kilian war kein braves Kind. Sie zappelte, sie schniefte, sie störte. War unruhig, wenn sie ruhig sein sollte, laut, wenn sie leise sein sollte. „Erst wurde ich ständig ermahnt. Als meine Eltern begriffen, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte, wurde ich von einem Arzt zum nächsten gejagt.” Weil die Ärzte die Achtjährige nur für übernervös und hyperaktiv hielten und weil alle Ermahnungen nichts halfen, wurde Kerstin nicht mehr mitgenommen. Sie blieb zu Hause, weil sie sich nicht beherrschen konnte. Sie selbst wurde beherrscht. Von unwillkürlichen, raschen, plötzlich und mitunter heftig auftretenden Bewegungen, einzeln oder in Serien. Von sogenannten Tics, Symptomen des Tourette-Syndroms.

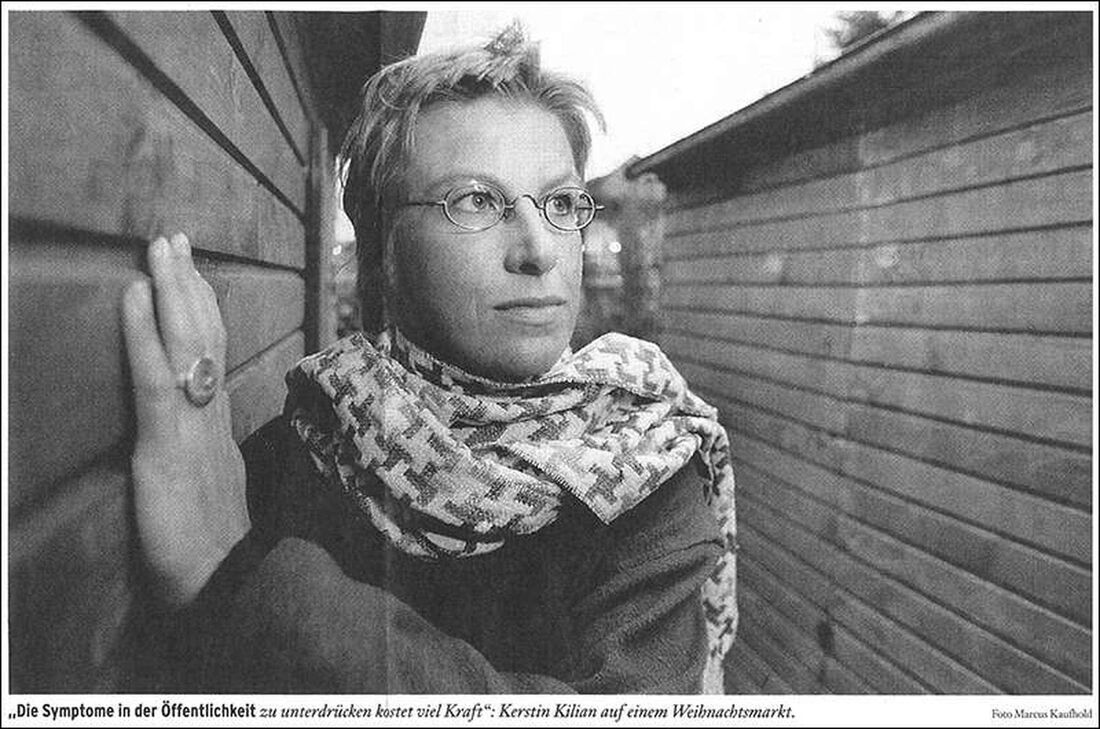

Kerstin Kilian ist heute 33 Jahre alt. Zwei Jahre hat sie als Reisebüroexpedientin in den Vereinigten Staaten gearbeitet. Sie redet schnell und verbindet ihre Worte mit ebenso hastigen Gesten. Eine kleine runde Brille und die Kurzhaarfrisur unterstreichen das Bild einer selbstbewussten und temperamentvollen Frau. Kerstin Kilian mag dieses Image, aber es kostet sie viel Kraft, den Anschein zu wahren. Sie sagt: „Ich habe gelernt, die Tics für eine bestimmte Zeit zu unterdrücken. Aber das raubt mir ungeheuer viel Energie.” Sichtbar ist diese Anstrengung nicht. Kerstin Kilian verhält sich wie jeder andere, gelegentlich geht ein Ruck durch Nacken und Schultern, bisweilen betont sie „ch“-Laute ungewöhnlich hart. Aber keiner sieht, keiner soll sehen, „dass im Inneren ein Orkan tobt”. Je stärker und länger die Tics unterdrückt werden, desto heftiger, unausweichlicher und anhaltender entladen sie sich später. Später, das ist für Kerstin Kilian, wenn sie zu Hause ist, wenn sie allein ist, in Gesellschaft ihres Ehemannes oder ihrer besten Freundin.

Später, das ist für Lothar Schwalm sein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Dort kann er „ticcen”, wie er will, schreien, obszöne Worte rufen, den Kopf hin- und herwerfen. Lothar Schwalm, ebenfalls 33 Jahre alt, und Kerstin Kilian kennen sich aus der Regionalgruppe Frankfurt / Hanau der Tourette Gesellschaft Deutschland. Vor wenigen Wochen gegründet, treffen sich etwa zwei Dutzend Kranke und Angehörige einmal im Monat, um sich auszusprechen und sich gegenseitig Mut zu machen.

Nicht der einzige, der mit den bizarren Symptomen seiner Krankheit aneckt, der bestenfalls für merkwürdig gehalten, schlimmstenfalls als irre angesehen wird. Die Ärzte waren ahnungs-, die Eltern hilflos. Die Diagnose Tourette-Syndrom wurde sowohl bei Kilian als auch bei Schwalm erst im Heranwachsendenalter gestellt. In der Schule wurde Kerstin Kilian oft gehänselt. „Sie nannten mich Bello, wegen meines Vokaltics zu bellen. Ich hatte eine große Klappe, um mir Respekt zu verschaffen.” Auch Lothar Schwalm hing zu Schulzeiten ein Name an: Er war der „Zucker”, und „ein recht einsamer Hund”. Auch als Student habe er anfangs seine Tics noch unterdrückt.

Seiner Familie, seinen Freunden und Kommilitonen mutete Schwalm damit allerhand zu. Denn er litt sowohl unter heftigen Schrei-Tics als auch unter Koprolalie: Ungewollt rief er salvenartig Worte, die als unanständig gelten. Hilflos dem Wortschwall ausgeliefert, habe er sich darauf konzentriert, Silben zu verschlucken, „um nicht verprügelt zu werden”. Zudem äußerten sich Schwalms Tics auch in Gewalt: Er schlug auf Gegenstände ein. „Ich befürchtete, eines Tages auch auf Leute loszugehen.” Vor allem aber habe er Angst gehabt, „die beiden Menschen zu verlieren, die mir am wichtigsten waren”: seine damalige Freundin und seine Mutter. Schwalm riskierte, was er zuvor strikt abgelehnt hatte, er ließ sich Medikamente verschreiben. Neuroleptika. „Ich hatte das Gefühl, mindestens zu 8o Prozent aus Tics zu bestehen, und wusste nicht, was von mir bleiben würde, wenn sie nicht mehr da wären.” Eingebüßt, sagt Schwalm, habe er Spontaneität und Temperament. „Ich bin ein ruhiger, bedachter Geselle geworden. Aber ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen, um ein selbständiges Leben führen und arbeiten zu können.” Heute berät er im Mainzer „Zentrum für selbstbestimmtes Leben” behinderte Menschen. Kerstin Kilian hat einen anderen Weg gewählt. Auch sie hat Phasen erlebt, in denen sie weder ein noch aus wusste. Es gab Zeiten, „in denen ich panische Angst hatte, verrückt zu werden”. Auch sie probierte Neuroleptika. „Aber die Nebenwirkungen empfand ich als die Hölle. Ich war wie in Watte gepackt, ich nahm 34 Kilogramm zu, ich war apathisch.” Das konnte sie nicht ertragen. Obgleich Kilian lernte, offensiv mit der Krankheit umzugehen, und auch ihre Kunden über ihr Leiden informierte, verlor sie ihre Stelle. „Von mir wollte sich niemand mehr bedienen lassen. Das war der Tiefpunkt. Ich hatte mein ganzes Selbstbewusstsein aus dem Beruf gezogen.” Eine Psychotherapie half der Dreiunddreißigjährigen, den Verlust des Arbeitsplatzes zu verkraften. Sie setzt ihre Energie auf anderen Gebieten ein. So leitet sie die Selbsthilfegruppe, hat ein Fernstudium aufgenommen und malt.

Die Tics aber werden bleiben. Schwalm sagt: „Ich habe meine Krankheit akzeptiert als das, was sie ist - eine Behinderung. Ich will kein Mitleid von meiner Umwelt. Es gibt für mich nur entweder-oder; Akzeptanz oder Ablehnung.”

Tourette-Syndrom

Beim Tourette-Syndrom (TS) handelt es sich um eine neuropsychiatrische und chronische Krankheit. Nach Auskunft der Neurologin Kerstin Müller-Vahl, die an der Medizinischen Hochschule Hannover forscht, ist die Krankheit organisch bedingt. Die Bezeichnung geht auf den französischen Neurologen Georges Gilles de la Tourette zurück, der Ende des 19. Jahrhunderts erstmals TS-Fälle kategorisierte. Die Wissenschaft geht davon aus, dass fünf von 100 000 Menschen unter TS leiden. Die ersten Symptome treten vor dem 21. Lebensjahr auf.

Noch offen sei, sagt der Göttinger Professor Aribert Rothenberger, Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ob zum Beispiel Stress, Frustration und Unsicherheit Einfluss auf die Krankheit und ihren Verlauf hätten. Vermutet werde, dass eine „genetische Disposition” für TS zumindest mitverantwortlich sei. Als Fakt gilt, dass die TS-Symptome auf Stoffwechselstörungen im Gehirn zurückzuführen sind. Da die Störungen bei der Weiterleitung von Informationen im Gehirn bei TS-Kranken nicht einheitlich sind, ist die Therapie schwierig. (ilk.)

Dieser Artikel wurde am 20. Januar 2002 in der Rubrik R2 - Rhein-Main der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Nr. 3 veröffentlicht. Text: Silke Hellwig, Foto: Marcus Kaufhold.