Tourette als mein Feind

Keiner weiß, was mit mir los ist...

Erste Tics

Das Tourette-Syndrom war sicherlich rund 16 Jahre lang einer meiner größten Feinde, von etwa sechs bis 22 Jahren. Mit fünf, sechs Jahren bemerkte ich vereinzelte Tics an mir: Augenblinzeln, Kopfschütteln, Schulterzucken. Ich wunderte mich darüber und merkte deutlich, dass ich sie nicht kontrollieren konnte. Das verunsicherte mich zwar, aber auch nicht zu sehr, denn erstens waren diese Tics noch nicht besonders häufig, und zweitens nahm niemand Anstoß daran. Meinen Eltern fielen sie zwar auf, aber sie reagierten meist kaum, genauso wenig wie Freundinnen und Freunde.

Erste Zwänge in Afghanistan

Ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern, als ich sechs Jahre alt war: Wir waren seit kurzem in Afghanistan. Ich streckte meinem Vater, der im Wohnzimmer saß - versteckt hinter einem Tisch und einem Stuhl des Esszimmers - mehrfach die Zunge heraus und konnte es nicht lassen. Er bemerkte es und drohte mir mit irgendwelchen Konsequenzen, falls ich nicht aufhören würde. Einen Augenblick hielt ich inne, dann musste ich ihm die Zunge wieder rausstrecken. Er sah es wieder und ich bekam meine angekündigte Strafe. Das war das erste Mal, dass ich die Unwiderstehlichkeit von Zwängen spürte. Und es waren die ersten tic-artigen Zwänge, an die ich mich heute noch erinnern kann.

Tics machen Angstgefühle

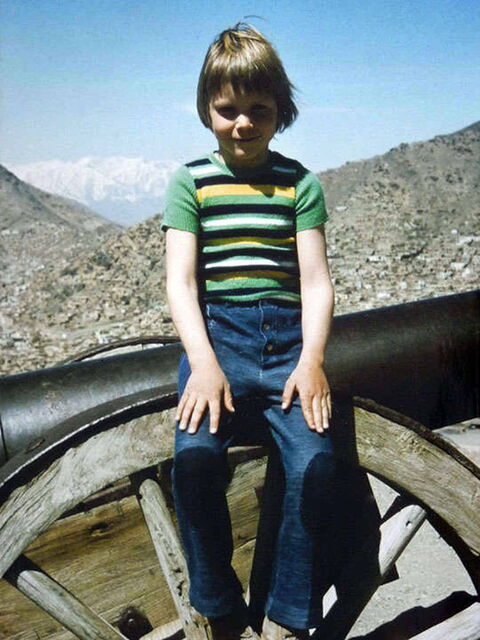

Im Verlauf der vier Jahre, die wir in Afghanistan lebten, hatte ich immer wieder mal Tics über längere Zeiten, und dann auch wieder längere Pausen. Aber kurz bevor wir 1978 nach Deutschland zurückkehrten, nahm ich an einer Theateraufführung meiner Klasse bei einem Schulfest teil, und ich kann mich nicht nur deutlich an meine diversen Gesichtstics erinnern, sondern auch an das Gefühl der Angst, dass alle sie sehen konnten und ich nichts dagegen machen konnte.

Dieses schöne Bodypainting-Foto hat übrigens nichts mit meinem Tourette zu tun: Es entstand 1975 nach einer Faschingsveranstaltung während des zweiten Jahres unseres Afghanistan-Aufenthaltes und steht symbolisch für mein siebtes Lebensjahr.

Meine Tics nehmen zu

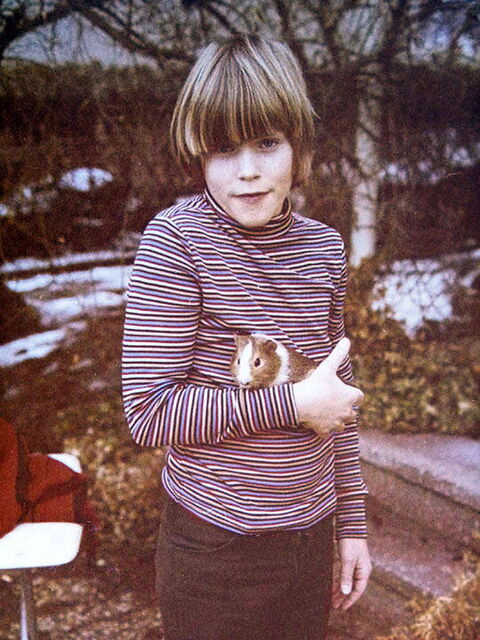

Die nächsten Bilder nach diesem hier von mir mit Behinderung, die zu der Zeit noch lange keinen Namen hat, kommen aus Deutschland: das Spießrutenlaufen in der Schule beginnt. Andere Schüler gucken mich an, beobachten mich, äffen mich nach und hänseln mich, überwiegend Jungen aus meiner eigenen Klasse. Ich schäme mich sehr und möchte mich am liebsten verstecken, aber in den kommenden Jahren purzeln mehr und mehr verrückte Tics aus mir heraus. Zu den motorischen (Bewegungs-) Tics gesellen sich auch mehr und mehr vokale (sprachlich-stimmliche) Tics. Das ist für mich besonders unangenehm, bin ich so doch noch weit auffälliger, als wenn ich ab und zu still gezuckt habe. Diverse Stöhn- und Schmerzlaute wie „Ah!“ oder „Au!“ leiten meine Karriere als Vokaltic-Artist ein.

Koprolalie und Kopropraxie

Mit Beginn der Pubertät fange ich an, mich für das weibliche Geschlecht zu interessieren und natürlich für Sexualität im Allgemeinen. Mein Tourette entwickelt eine ausgeprägte Koprolalie und anfangs auch eine starke Kopropraxie. Ich muss mir ständig an den Schwanz fassen und ihn reiben, nicht bis zur Erregung, sondern weil ich ihn einfach ständig berühren muss. Das geht soweit, dass fast alle meine Hosen vorne am Schoß ihre Farbe verlieren und mehr oder weniger weiß gescheuert sind. Zum Glück beschränkt sich die Kopropraxie (der Drang, mich und andere Menschen am Geschlecht oder an den Geschlechtsmerkmalen, wie Busen, Po und Schoß zu berühren) nur auf mich selbst. Allerdings kenne ich von mir auch den zwanghaften Drang, Frauen an die Brust fassen zu wollen, den ich bisher zum Glück immer unterdrücken konnte.

Die Koprolalie erblüht

Neben der Kopropraxie bei mir selbst, die sich mit jungem Erwachsenenalter mehr und mehr gelegt hat, was die Ausübung in der Öffentlichkeit angeht, kam in der Pubertät eine starke Koprolalie hinzu (der unwiderstehliche Drang, sexuelle, obszöne oder beleidigende Worte und Wortkombinationen auszustoßen).

So haben sich schon sehr früh bei mir die Worte „Arschloch“, „ficken“, „Titten“ und „pissen“ eingeschlichen (siehe auch meinen Text „vier worte“), die bis heute in allen Kombinationen und Aneinanderreihungen zu finden sind, mal laut, mal leise, mal schnell, mal langsam, mal einzeln, mal häufig wiederholt. Aber auch viele andere Begriffe wie „Fotze“, „Bock“, „Sex“, „Wichser“, „Schwanzlutscher“, „Nutte“ oder „Hurensau“ habe mir das Leben häufig schwer gemacht. Der Kombinationsfreudigkeit und kreativen Vielfältigkeit meiner Erkrankung, diese Begriffe bunt zu mischen und ständig zu wechseln, abgehackt oder in voller Länge und Lautstärke herauszubrüllen, und das zu allen Tages- und auch Nachtzeiten, waren keine Grenzen gesetzt, vor allem zum Leidwesen meiner Familie und später auch meiner Freundinnen.

Der einsame Wolf ohne Freundin

Mir war das dann immer besonders peinlich, wenn ich mit Frauen zu tun hatte, die ich sehr attraktiv fand, und mit denen ich mir eine Beziehung vorstellen konnte, denn ich wollte natürlich in einem positiven Licht erscheinen. Aber mit Wortspielereien wie „Titten-pissen“ oder „Ficken-Fotze“ kannst Du in keinem positiven Licht erscheinen. Entsprechend lange habe ich mich in der Schulzeit nach einer Freundin gesehnt: Händchenhalten, Knutschen, Streicheln, die andere spüren: All das habe ich durch meine gesamte Jugendzeit hindurch schmerzlich vermisst.

Einsamkeit

Was war ich neidisch auf Jungs, die eine Freundin hatten – oder sie sogar wechselten. Je mehr ich beobachtete, dass andere „miteinander gingen“, je mehr fühlte ich mich wie ein einsamer Wolf, der ich wohl auch war. Das waren die Momente, wo ich tief innen tief traurig und einsam war und auch niemanden hatte, mit dem ich darüber sprechen konnte. Aber ich konnte diese Traurigkeit und Einsamkeit nur selten zulassen, meist bekam ich dann eine ziemliche Wut und einen Hass auf meine Tics und mein Anderssein. Ich verstand die Welt nicht mehr, sie war einfach ungerecht. Ich wollte diese Scheißtics einfach nur loswerden und habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als einfach ganz normal zu sein und auch ein normales Leben leben zu können.

Befürchtungen

Mittlerweile war ich mir sämtlicher Tics und deren Auswirkung auf mein Leben auch sehr bewusst: Ich würde wahrscheinlich nie eine Freundin bekommen, geschweige denn eine Frau und Kinder haben. Ich würde keinen Führerschein machen können. Ich würde nie ohne Probleme eine Theateraufführung oder ein Kino besuchen können. Vielleicht könnte ich nicht mal einen Beruf ergreifen. Ich wollte immer Psychotherapeut werden. Aber meine eigene Therapeutin zog mir einmal ziemlich unsanft diesen Zahn, als sie meinte: „Sie sagen dauernd: Titten-pissen-ficken, usw. Wie wollen Sie da Leute beraten?“ Ich wusste es selbst nicht, ich wusste nur: Ich war damals den Tränen nahe. Irgendwie war das Leben reichlich beschissen zu mir.

Die Tics werden immer nur stärker

Ab und zu erwähnte meine Mutter mal was von Ärzten und das man mal gucken müsse… vielleicht gäbe es auch andere Jugendliche, denen es ähnlich ginge…

Ich war eigentlich immer nur ziemlich hoffnungslos und verzweifelt, weil die Tics im Laufe der Zeit auch immer nur stärker und vielfältiger wurden, als Hund wurde ich immer bunter. Deswegen wollte ich von anderen Betroffenen oder ärztlichen Behandlungen lange nichts wissen. Eigentlich schämte ich mich immer nur, hatte das Gefühl, nicht ganz normal zu sein, eher ein Verrückter, ein Außerirdischer.

Ein erster Klinikaufenthalt

Doch meine Mutter ließ nicht nach in ihren Bemühungen: Mit 15 Jahren ging ich am Ende des Schuljahres für 11 Wochen aus der Schule und machte eine stationäre Psychotherapie in Bad Zwesten. Anfangs eher widerwillig, aber dann freute ich mich doch irgendwie darauf. Das war die Zeit, in der nach einigen Wochen Aufenthalt meine Tics das erste Mal wieder fast völlig verschwanden. Gegen Ende meiner Therapie war ich fast völlig ticfrei – ein Wunder. Dennoch war mir klar: Die Welt da draußen würde wieder auf mich warten und mit ihr diverse Aufgaben…

Ein zweiter Klinikaufenthalt folgt

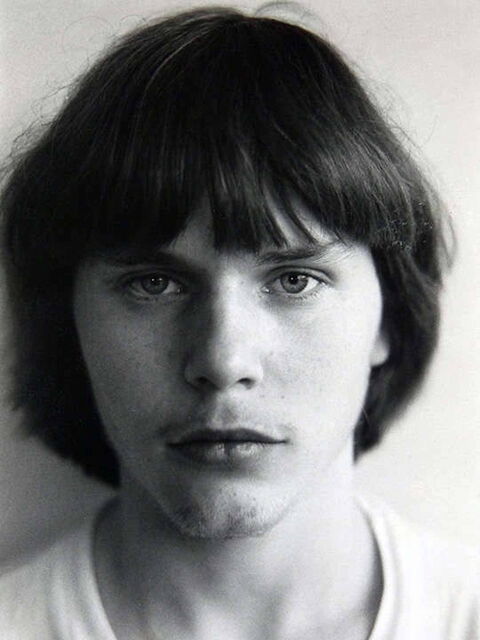

Die Tics waren auch nach dem Aufenthalt noch für einige Wochen verschwunden, kamen jedoch langsam aber stetig wieder zurück. Nach drei weiteren Jahren – ich war mittlerweile 18 Jahre alt und in der 12. Klasse – wiederholte ich meinen 11-wöchigen Aufenthalt in Bad Zwesten. Diesmal ging es mir noch viel besser, ich fühlte mich viel, viel wohler, wenngleich die Tics während der gesamten Zeit dablieben und sich nicht mehr abschwächten, wie beim ersten Mal. Langsam wurde ich selbstbewusster, was meine Tics anging, ich brauchte mir keine blöden Sprüche mehr gefallen lassen. Hier hatte zwar außer mir niemand Tourette, aber jeder hatte so seine Problemchen, und ich war hier nur einer von vielen Verrückten. Außerdem wurden mir in der Therapie gewisse familiäre Strukturen sehr deutlich und ich konnte in den drei Monaten dort sehr klar meine Beziehung zu meinem Vater herausarbeiten, die – wie ich ernüchtert feststellen musste – nicht gut war. Sie war sogar alles andere als das.

Die Familie zerbricht

Aber diese Erkenntnis motivierte mich, weiter Therapie zu machen, nachdem ich wieder zuhause war. Während meiner Abwesenheit in der Klinik und der Abwesenheit meines Vaters von zuhause (er war während der Sommerferien mit einem befreundeten Kollegen für fünf Wochen nach Jugoslawien gefahren) trennte sich meine Mutter von ihm, nahm sich eine eigene Wohnung und zog direkt dort ein. Als ich einige Tage später aus der Klinik nach Hause zurückkehrte, zog ich direkt zu meiner Mutter in die neue Wohnung. Meine Tics indessen ließen nicht nach; sie waren so bunt und vielfältig wie vorher auch. Einzig die aggressiven Ausbrüche nahmen weiter zu, sowohl an Intensität als auch an Häufigkeit. Die feindlichen Gefühle gegen mein Tourette hatten sich inzwischen auf meinen Vater verlagert. Ich wurde selbstbewusster, selbstbestimmter und grenzte mich vor allem ihm gegenüber mehr und mehr ab.

Mein Vater wird zur Schlüsselfigur

Ich wohnte von nun an bei meiner Mutter, aber die Aggressionen ließen nicht nach. Unter großer innerer Anspannung machte ich das Abitur. Nach dem Aufenthalt in Bad Zwesten hatte ich mit einer psychotherapeutischen Gesprächstherapie begonnen, die mir sehr gut tat. Dort arbeitete ich nach und nach die tieferen Strukturen und Gefühle der Beziehung zu meinem Vater heraus. Weil unsere neuen Nachbarn meine Tics und Ausbrüche nicht lange duldeten, zog ich widerwillig wieder in das Haus meines Vaters zurück und verschanzte mich dort im Dachgeschoss, das ich mir in den Sommerferien mit Hilfe der gesamten Familie ausbaute. Hier konnte ich ticken und toben, brüllen und schreien, Sachen kaputt schlagen und auch mich selbst verletzen, den lieben langen Tag, ohne dass es weiter jemanden störte – das war eine ganz neue Freiheit (was das Tourette anging), allerdings musste ich die große Nähe zu meinem Vater in Kauf nehmen, was sich wie eine neue Gefangenschaft anfühlte.

Ich beginne mein Studium

Jedenfalls wurden in den folgenden vier Jahren, die ich mit meinem Vater und meinem Bruder noch in diesem Haus gemeinsam verbrachte, meine Tics und aggressiven Ausbrüche immer heftiger, immer unausstehlicher und richteten sich zunehmend gezielter gegen meinen Vater. So konnte ich mich immer mehr und besser abgrenzen. Im mit 20 Jahren begonnenen Sozialwesenstudium in Kassel fühlte ich mich zunehmend wohler: Meine Tics und Auffälligkeiten waren enorm, aber ich war mittlerweile so selbstbewusst, dass es mir kaum noch etwas ausmachte, als bunter Hund auf dem Campus herumzulaufen. Es kannten mich ohnehin alle: Ich war der mit den Zuckungen und Schreien.

Die Identifikation als Behinderter

Im Fachbereich Sozialwesen gab es viele behinderte Studierende. Während ich bei meinem zweiten Aufenthalt in Bad Zwesten lernen musste, dass ich nicht der einzige war, der so tickt, sondern dass ich eine Krankheit hatte, für die es sogar einen furchtbar langen Namen gab, und dass es Ärzte gab, die diese Krankheit kannten und andere Menschen, die sie auch hatten, lernte ich im Studium, dass ich ebenfalls behindert war. Für viele behinderte (und auch nichtbehinderte) Studierende war ich auch behindert. Das war ein Begriff, vor dem ich mich immer gedrückt hatte. War ich behindert? Behindert? Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal als Zwölf-, Dreizehnjähriger abends heulend im Bett lag, während meine Mutter zu mir kam und ich sie schluchzend fragte: „Ich bin doch nicht behindert, oder?“ Sie versuchte mich zu trösten und meinte: „Nein, natürlich nicht!“

Die Wahrheit als Befreiung

Ich und behindert – das war immer das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte! Und jetzt musste ich mich damit konfrontieren. An der Uni gab es viele Behinderte – und mich. War ich einer von ihnen? Was verband mich mit ihnen? Diese Frage beantwortete mir eines Tages mein Freund Chrischi, der ebenfalls behindert war. Er sagte: „Guck Dich mal an. Du wirst doch genauso angeglotzt und diskriminiert wie ich und die anderen hier! Wo ist da der Unterschied? Für mich bist Du genauso behindert wie ich und die anderen!“ Das hatte gesessen, nicht weil es schlimm zu hören war, sondern weil es stimmte! Damit begann meine überaus positive Identifikation als behinderter Mensch. Ich brauchte nicht mehr verlegen zu sagen, ich sei psychisch krank, womit ich mich bis dahin auch nicht wirklich identifizieren konnte. Ich konnte jetzt einfach sagen: „Ich bin behindert. Ich habe das Tourette-Syndrom.“ Das war viel einfacher und ehrlicher. Und es war, wie es eben war: Die ungelogene und ungeschminkte Wahrheit. Es war eine Befreiung der ganz besonderen Art! Ab jetzt konnte ich ich sein. Ich hatte das erhebende Gefühl, mich nie wieder verstecken zu müssen, zumindest nicht wegen meiner Tics.

Ich war das Selbstbewusstsein in Person

Entsprechend forsch und fordernd ging ich von nun an mit meiner Umwelt um. Zuhause bot ich meinem Vater die Stirn, wo ich nur konnte. Das Klima war ziemlich vergiftet. In der Uni konnte ich mich austoben, Tics haben, schreien und meine neue Freiheit genießen. Was ich auch reichlich tat. Ich lernte viele tolle und spannende Frauen und Männer kennen, nahm an vielen Veranstaltungen teil, probierte mich aus. Ich ließ mir nichts mehr gefallen und war das Selbstbewusstsein in Person. Ich studierte sehr intensiv und genoss mein Leben in vollen Zügen. Von einem Tourette als einst meinem großen Feind war auf einmal nicht mehr viel übrig geblieben.

Erinnerungen meiner Mutter

In diesem Aufsatz beschreibe ich noch einmal den Werdegang meiner Tics und des Tourette-Syndroms von meinem dritten Lebensjahr bis zum Abitur, diesmal allerdings anhand einiger chronologischer Aufzeichnungen meiner Mutter. Teilweise wirken diese beiden Geschichten ziemlich verschieden, was daran liegt, dass sich meine Mutter an viele Details erinnern kann, die ich vergessen habe und umgekehrt. Ich schreibe die Geschichte um die Erinnerungen meiner Mutter so, als würde ich jemandem davon berichten.

Die Chronologie meiner Mutter:

- Mit etwa drei Jahren (1971) habe ich das erste Mal ein Augenblinzeln. Dies tritt aber nur kurzzeitig auf.

- Im Sommer 1973 (ich bin 5 Jahre alt) machen wir einen 6-wöchigen Urlaub an der Ostsee. Wir sind mit unserem Wohnwagen auf einem Campingplatz. Dort habe ich alle Freiheiten: Ich spiele von morgens bis abends im Sand, am Wasser und auf den Wiesen (im Gegensatz dazu liegt unsere Wohnung in Kassel im 4. Stock und hat keinen Balkon; für Besuche im nahe gelegenen Aue-Park oder in unserem Schrebergarten ist die Begleitung meiner Eltern notwendig, daher finden diese Besuche nur begrenzt statt).

Bei diesem Urlaub an der Ostsee finde ich meinen ersten Freund: er ist ein Jahr jünger, aber genauso groß wie ich und wohnt in Nordrhein-Westfalen. Wir spielen von morgens bis abends zusammen, nur unterbrochen von den Mahlzeiten. - Im September 1973 kehren wir nach Kassel zurück: Sowohl meine grenzenlose Freiheit als auch meine erste intensive Freundschaft enden abrupt. Jetzt zeigt sich wieder mein Augenblinzeln und zum ersten Mal tritt ein Kopfschütteln auf.

- Ab Oktober 1973 besuche ich einen Kindergarten in Wilhelmshöhe, einem Stadtteil von Kassel. Die Tics verschwinden langsam.

- Im November 1973 bekomme ich Scharlach und kann den Kindergarten wegen der Ansteckungsgefahr sechs Wochen lang nicht besuchen. In der Zeit bin ich symptomfrei.

- Im Januar 1974 beginnen die Vorbereitungen für unseren Auslandsaufenthalt in Afghanistan (u.a. Packen des Containers und Wohnungsbesichtigungen durch potentielle Nachmieter). Außerdem habe ich noch eine ambulante Polypen-OP. Wieder beginne ich mit dem Kopfschütteln. Zusätzlich schlage ich mit dem rechten Arm aus.

- Im Februar 1974, kurz vor unserer Abreise aus Deutschland, meint meine Kinderärztin: "Das verwächst sich wieder!" Aber die Symptome bleiben.

- Ende Februar 1974 brechen wir nach Afghanistan auf. Wir leben uns in Kabul ein. Im Sommer werde ich dann eingeschult. Die Symptome bleiben noch immer.

- Ab Herbst 1974 genießen wir die neue Heimat in vollen Zügen. Wir haben ein riesengroßes Haus, einen sehr großen Garten mit Swimmingpool und ich finde neue Freunde. Beinahe täglich besuchen wir uns nachmittags gegenseitig zum Spielen. Viele intensive Kinderfreundschaften entstehen. Die Symptome verschwinden alle.

- Von Mitte Dezember 1975 bis Ende Februar 1976 haben wir einen dreimonatigen Heimaturlaub in Deutschland. Anfang Januar bin ich alleine zu einem einwöchigen Besuch bei der Familie meines Vaters in Homberg. Danach sind die Symptome so stark wie nie zuvor: Ich habe häufiges Kopfschütteln, strecke oft die Arme von mir und springe beim Fernsehen ständig vom Sofa auf.

- Im Februar 1976 machen meine Eltern mit mir einen Arztbesuch. Es wird ein EEG gemacht. Der Arzt meint zu meinen Eltern: "Das Kind braucht viel Liebe!" Diese Aussage bleibt für meine Mutter unverständlich! Es gibt keine weitere Diagnose. Sie bekommt ein Rezept für verschiedene Medikamente: Ein Mittel regt auf, ein anderes stellt ruhig und soll bei Bedarf in höherer Dosis gegeben werden. Meine Mutter kauft die Medikamente zwar, verabreicht sie mir aber nie (in Afghanistan ist keine ärztliche Kontrolle und Beratung möglich, weil es dort keine Fachärzte gibt. Eine Einnahme scheint ihr zu riskant).

- Bis Herbst 1978 setzen wir unseren Aufenthalt in Kabul fort. Die Tics werden zwar noch einmal etwas schwächer, verschwinden aber nicht mehr.

- Im September 1978 werde ich an der Goetheschule in Kassel eingeschult. Wir leben uns wieder in Deutschland ein und wohnen in einem großen Haus mit Garten. Die Tics bleiben erst konstant und verstärken sich dann mit der Zeit.

- Ab 1979 erfolgen etliche Arztbesuche, unter anderem bei einer alten Ärztin, die uns vom Klinikum Kassel empfohlen wurde, der Frau eines Lehrerkollegen meines Vaters von der Goetheschule und einem Arzt mit Hypnoseerfahrung und Angeboten zu Autogenem Training. Meine Symptome werden immer stärker und vielfältiger.

- Im Herbst 1983 habe ich meinen ersten elfwöchigen Aufenthalt in der psychosomatischen Klinik in Bad Zwesten hinter mir. Danach sind alle Symptome verschwunden, jedoch nur für ca. ein halbes Jahr. Dann habe ich wieder starke Symptome.

- Im Sommer 1986 habe ich meinen zweiten stationären Aufenthalt in Bad Zwesten. Nach zwölf Jahren Leidensweg wird hier zum ersten Mal die richtige Diagnose gestellt: Gilles-de-la-Tourette-Syndrom. Danach geschieht die Trennung von meinem Vater, als meine Mutter und ich in eine andere Wohnung in die Menzelstraße in Kassel ziehen. Die Symptome bleiben und verstärken sich weiter.

- Im Herbst 1986 beginne ich mit einer ambulanten psychotherapeutischen Gesprächstherapie, die ich für acht Jahre machen werde.

- Im Mai 1987 mache ich das Abitur. Mittlerweile bin ich 19 Jahre alt. Im Herbst schließt sich noch einmal ein dreiwöchiger Aufenthalt in einer Klinik in Bethel / Bielefeld zur genaueren Diagnose und Einstellung einer Medikation an.